本棚の転倒防止策に関して

「Shelf 壁一面の本棚」を設置する場合の転倒防止策についてご紹介いたします。

天井の構造の種類

基本的な天井の構造は大きく2種類あります。

1. 吊り下げ天井

従来の建築の作り方では最も一般的な工法で作られた天井です。見分け方は脚立などで上にのぼって軽く天井を叩いてみるとわかります。ある線に沿って硬くそれ以外のところで空洞間があればそれは吊り下げ天井です。建築の作り方で天井を作る場合こうして構造体から格子状の枠(下地)を吊り下げてそこに天井材を貼るのが一般的です。

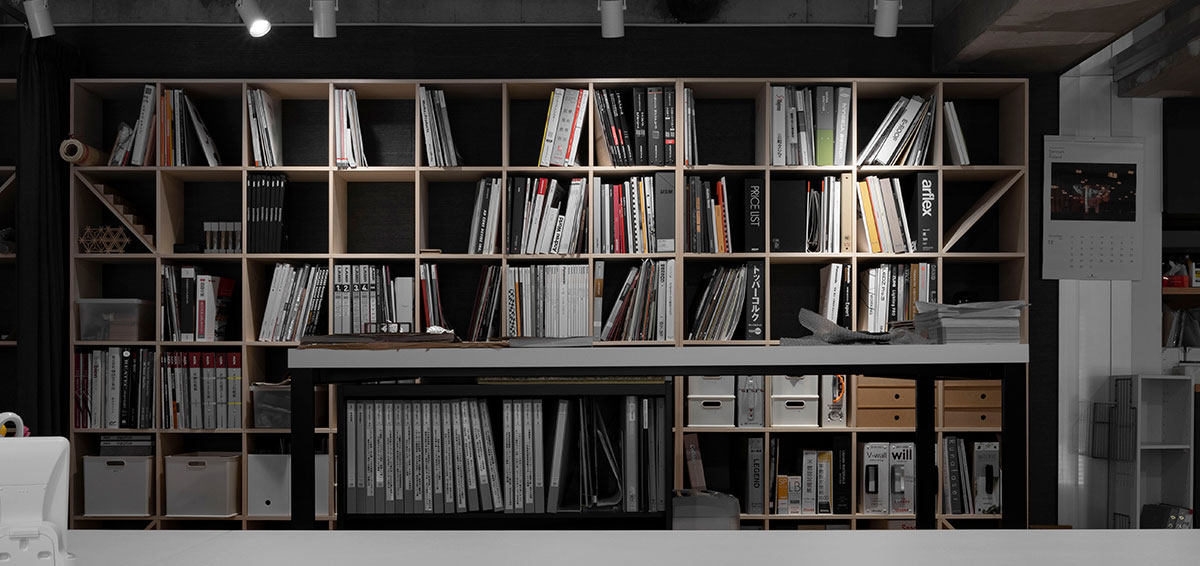

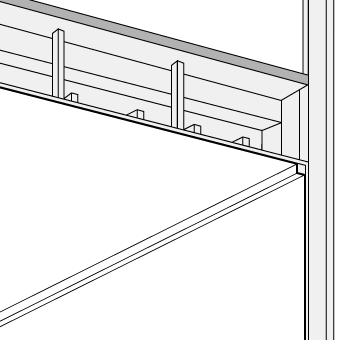

またこの場合、ダウンライトや蛍光灯の灯具が図(fig-1)の様に埋め込まれている場合もあります。

2. 直天井

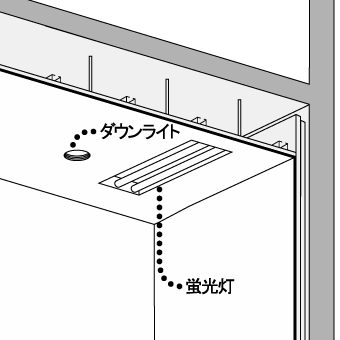

ここで言う直天井とは最近のマンションなどでよく見かけるケースで上部階とのコンクリートの床板にそのままクロスを貼ったケース。1.と同じ方法で上に上がって軽く天井を叩いてみます。どの箇所をたたいても空洞感のない硬い響きであればそれは直天井です。もしある線に沿っては硬く、それ以外のところに空洞間を感じればそれは直天井ではありません。照明器具が埋め込まれてなく図(fig-2)の様にペンダント照明用の引っ掛けシーリング用コンセントがむき出しで付いている場合が多いです。

木造の場合は全てが吊り下げ天上です。図(fig-3)の様に梁から天井を吊り下げる形を取ります。

天井に対する転倒防止策について

次にその天井に対する転倒防止策に関してです。

1. 吊り下げ天井の場合

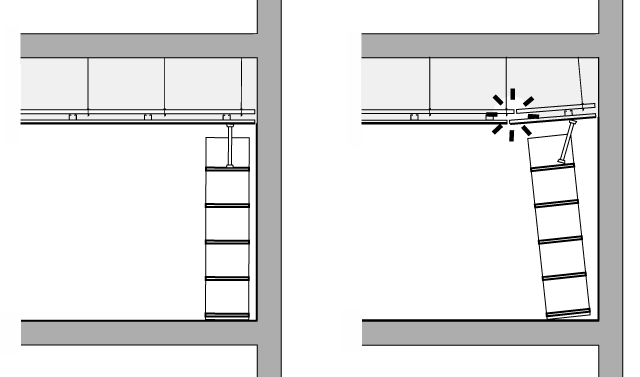

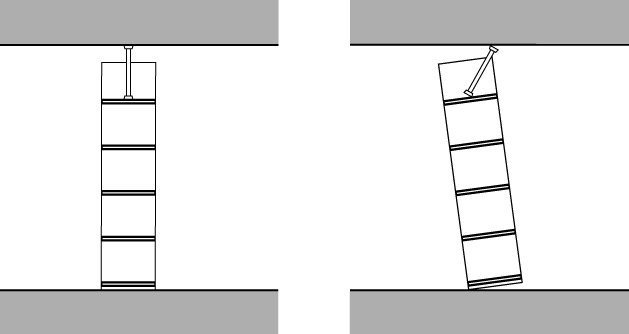

そもそも天井そのものがその上部の構造体から吊り下げられているためそこに対して何らかの処置をしても地震など応力がかかった場合、天井からは全く何も期待できないと言っていいです。特に市販されている天井つっぱり棒。このつっぱり棒が吊り下げられている天井に対して突っ張ったところで天井材が上部に押し戻されるだけであり(fig-4)、天井下地の重さで何となく突っ張っているその効果が出ている錯覚を感じるかもしれませんが、大きな地震の際にはこれは全く何の役にも立っていないとお考えください。繰り返しますが吊り天井の場合は天井からの転倒防止策は意味がないとお考えください。

2. 直天井の場合

この場合は天井と本棚の上部を固定する方法が一番有効です(fig-5)。ただしその場合は天井にL型のアングルピースを取り付けるため専門職による工事が必要になります(fig-6)。それと天井近くまでこの本棚が来ているということが前提になります。天井つっぱり棒を使用すると吊り下げ天井の場合よりは少しは役には立ちますが図の様に突っ張り棒そのものと本棚は接しているだけで固定されていないので人の膝の関節の様にいつでも曲がる可能性を持っています。地震で揺れる場合その力は、

(本棚の重量)×(地震の加速度)

になります。この力が加わった場合その程度の関節の様な仕口では簡単に外れてしまいます(fig-7)。

壁の構造の種類

壁の場合は天井と違って必ず何らかの下地が入っています。本棚の転倒防止策としては本体をこの下地に留めることが効果的と言えます。ただその壁自体もいくつか種類があるのでここに列記します。

1. コンクリート又は鉄骨造の洋間(クロス貼り)の間仕切り壁

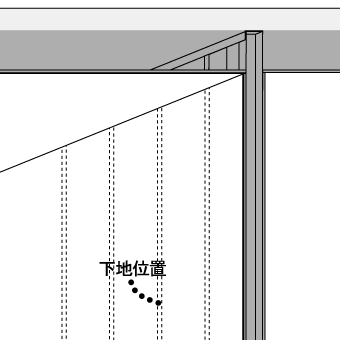

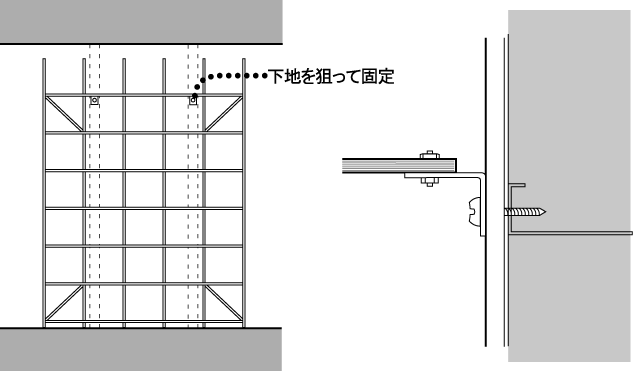

この場合は下地が石膏ボードの場合が殆どです。その際は殆ど縦に下地が通っています。ドアをノックするようにコンコンと手で叩くとその下に硬いものがあるところと空洞と思われるところに分かれます。硬いところには殆どの場合下地が縦に入ってるのでその下地に本棚を固定すれば転倒防止策としては有効です。(fig-8)

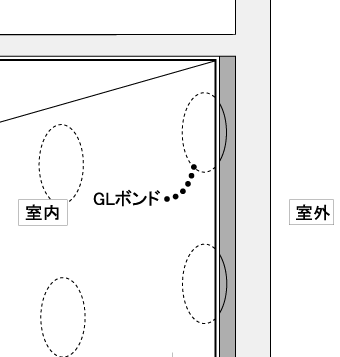

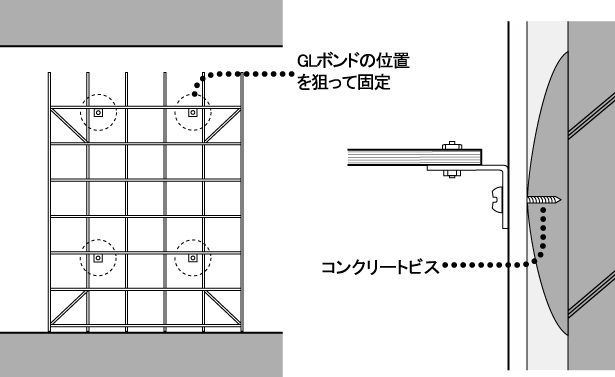

2. コンクリート又は鉄骨造の洋間(クロス貼り)外壁面の壁

特に建物の外部に面している壁(外壁面)の場合はこの石膏ボードを固定する際にGLボンドと呼ばれる硬化すると硬くなる粘土の様なもので石膏ボードをコンクリート面に固定する場合があります。このときも同じようにノックをする様に手で壁をたたいてみてください。同じく下にGLボンドと呼ばれる硬いものがあるところと空洞と思われるところに分かれます。ただしこの場合硬いところは縦に通ってなく点在します。この場合はその点在する箇所にうまく固定する必要があります。(fig-9)

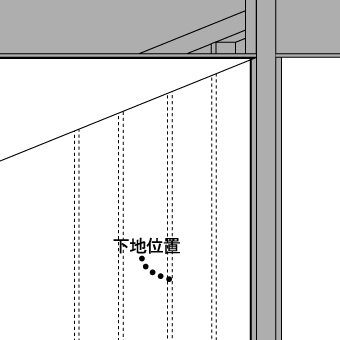

3. 木造の間仕切り壁又は外壁面の壁

建物が木造の場合その壁面はほぼ全て木質の下地が使われていると考えてよいです。その場合は1.と同じくコンコンと手で叩きその下に硬いものがあるところと空洞と思われるところに見分けます。(fig-10)

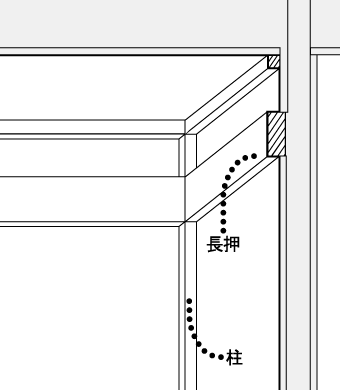

4. 木造で新建材を使っていない壁面(塗り壁、漆喰等)

いわゆる畳の間の日本家屋の一室、造作材が廻りその間を漆喰等で誂えているケース。この場合壁面にはビスが効かなく、また下地もグリッド状ではなく網状に一面に入っているため力を持たせかけるには有効ではありません。(fig-11)

5. その他(コンクリート等)の壁

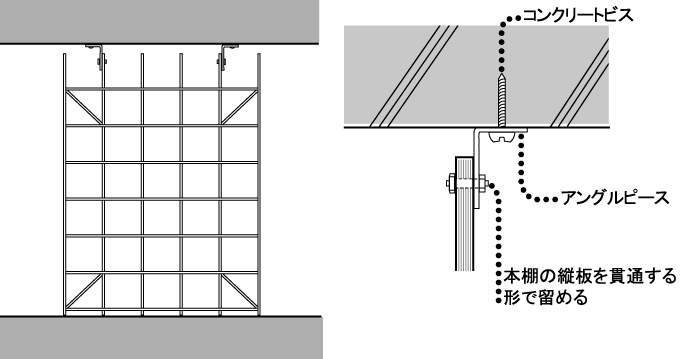

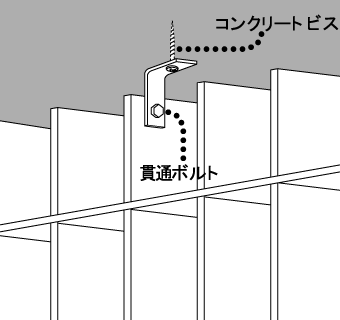

例えばコンクリートの壁。コンクリート打ち放しでなくてもその上に直接クロスを貼ったり塗装をしたりするケースがあります。この場合はコンクリート面そのものが耐力上有効なのでどこでも固定することが出来ます。但しコンクリートビスを使わないとならないので専門の工事が必要です。

壁に対する転倒防止策について

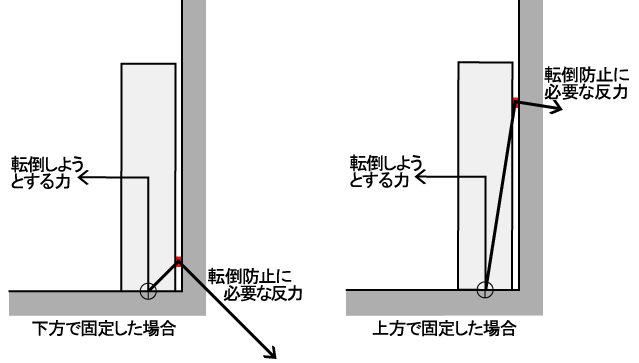

地震の際に本棚に応力がかかるとそれに対抗する形で反力が発生します。この反力は壁に対して固定している箇所にかかります。その反力をなるべく小さくすることが転倒を防止するためには有効です。

応力のモーメント=(回転端から反力点までの距離)×(反力)

そのため図(fig-12)の様に回転端からの距離が長いほどその反力を小さくすることが出来ます。しかるになるべく上部で壁に対して固定するのが有効になってきます。

1. コンクリート又は鉄骨造の洋間(クロス貼り)間仕切り壁の場合

縦に通る下地に対して本棚の横材を固定します。本棚は正面から見て横勝ちなので図(fig-13)の様に横材を固定することによって自ずと縦材も固定されます。

2. コンクリート又は鉄骨造の洋間(クロス貼り)外壁面の壁の場合

硬いところ(GLボンド)を探してそこをめがけて図(fig-14)の様にコンクリートビスで固定してください。

3. 木造の間仕切り壁又は外壁面の壁の場合

1.の場合と同様に縦に通る下地に対して本棚の横材を固定します。本棚は正面から見て横勝ちなので横材を固定することによって自ずと縦材も固定されます。

4. 木造で新建材を使っていない壁面(塗り壁、漆喰等)の場合

この場合は縦材を長押に固定して下さい。

5. その他(コンクリート等)の壁の場合

1.の図(fig-13)の位置で2箇所、壁面に対して固定してください。但しこの場合コンクリートビスが必要になる為、専門職による工事が必要となります。

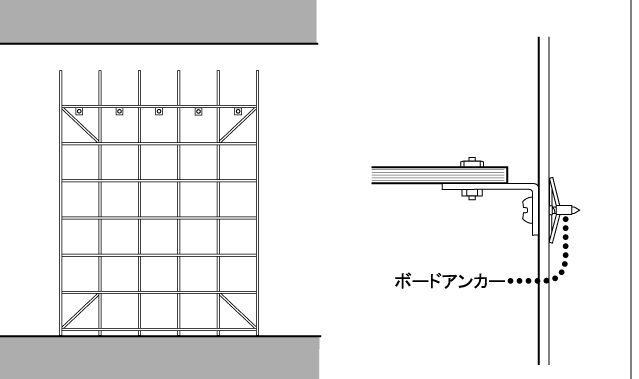

6. 下地の位置がどうしてもわからない場合

この場合、石膏ボードであれば図(fig-15)の様にアンカーボルトを用いてなるべく上方で縦材を全箇所固定してください。ただしその場合、石膏ボードは構造的に役に立っておらず摩擦的な効果しか期待できません。出来ればベニヤ等を用いて十分な補強をされる事をお奨めします。

本棚の転倒防止策に関してのまとめ

上記をまとめると以下のようになります。

- 天井をあてにしない。

但し直天井の場合そこに金物を使って固定できる場合はOK。 - 壁に固定する場合はその下地の位置を見極め、必ず下地に固定する。

- その際なるべく壁の上部に固定する。

- 下地がはっきりしない壁の場合は固定位置を多めにとる。

その他、ご質問やご不明な点は弊社までお問い合わせください。

Shelf プロダクト一覧

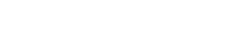

Shelf(シェルフ)

壁面を天井まで最大限に活用できるシンプルで丈夫な本棚。エコ素材を採用しDIYと比較しても遜色のないコストパフォーマンスのブックシェルフシリーズ。